『蜜蜂と遠雷』に見る音楽コンクールの魅力

神保夏子(音楽学)

『蜜蜂と遠雷』の人気

2019年秋に公開された映画『蜜蜂と遠雷』をご覧になった方は音楽関係者の間でも多いだろう。日本の架空の地方都市、芳ヶ江で行われる国際ピアノコンクールを舞台とした青春群像劇で、恩田陸による原作小説(幻冬舎、2016)は直木賞と本屋大賞をダブル受賞するなど大きな話題を呼んでいた。

出典:幻冬舎

物語の中心となる登場人物は10代から20代後半までの若いコンテスタントたちで、おのおの様々な目的意識や個人的事情を抱えてコンクールに挑む。天才少女の復活劇、謎の少年の登場、運命の再会などのいかにもエンタメ作品らしい要素にも事欠かないが、今日の国際音楽コンクールのある種の局面を映し出した物語としても興味深く味わうことができる。

モデルは浜松国際ピアノコンクール

品の舞台となる架空の「芳ヶ江国際ピアノコンクール」のモデルとなったのは、アジア有数の国際音楽コンクールとして知られる浜松国際ピアノコンクール(通称「浜コン」)。著者・恩田による10年以上に及ぶ取材から生まれた物語というだけあって、『蜜蜂と遠雷』のディテールには「浜コン」の様々な特徴や関連するエピソードも反映されている。

たとえば、著者自身が物語の最初の着想源の一つとして様々なところで語っているのは、第5回浜コンの出場者、ラファウ・ブレハッチをめぐるエピソード。当時の彼はコンクール実績がなく、いったん書類選考で落選しながらもオーディションで這い上がり最高位に入賞。後にはショパン・コンクールでも優勝した。主要登場人物の一人、風間塵の波乱に満ちた審査のプロセスはここから想を得たものだろう。

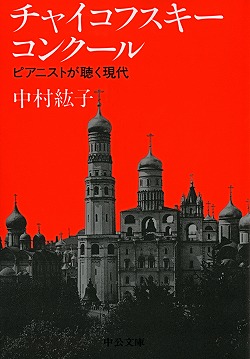

小説で描かれる審査員席の様子はまた、浜コンの功労者で長らくその審査委員長を務めたピアニストの故・中村紘子氏(登場人物の一人である審査員・嵯峨三枝子の造形にはどことなく彼女を彷彿とさせるものがある)の名著『チャイコフスキー・コンクール――ピアニストが聴く現代』(中央公論新社、1988)のウィットに富んだ記述を想起させる。

ほかにも、世界の国際音楽コンクールの中での「芳ヶ江」の位置づけ(上位入賞者から有名コンクールの覇者が出たことで国際的な注目度が上がった、というのは浜コンを経てショパン・コンクールに羽ばたいたブレハッチやチョ・ソンジンらのことを指すのであろう)や、コンクールの開催頻度(3年に1度)、予選の回数(国際音楽コンクール世界連盟(WFIMC)のガイドラインでは国際コンは2回の予選と本選による3段階審査が標準とされているのだが、「芳ヶ江」および浜コンは3次予選まである)などの形式的な点に関しても、浜コンを直接下敷きにしていると思われる部分は多い。

▲浜松国際ピアノコンクールの会場、アクトシティ浜松を彩る中村紘子氏と若き入賞者たち(ラファウ・ブレハッチとアレクサンダー・コブリン)の写真(筆者撮影)

出典:中央公論新社

筆者は2018年の第10回浜松国際ピアノコンクールを実際に訪れたが、会場に設置された物販コーナーには『蜜蜂と遠雷』の著者サイン本とあわせて小説の舞台を追体験できる小さな周辺マップが置かれていた。聴衆はコンクール審査の合間などにこのマップを見ながら、小説中の審査員たちと同じインド料理屋(会場わきのビルの地下1階にある)で食事をしたり、登場人物と同じように街角の小さなお稲荷さんで祈ったり、などといったコンテンツ・ツーリズム的な体験をすることすらもできるわけである。

一方、ここ数年音楽コンクールの歴史について個人的に調査してきた筆者としては、現代のコンクールを描いた作品としてのこの小説の「リアルさ」は、そうしたモデルとの直接的な共通点とはもう少し別のところにあると思ったりもしていた。

バックステージのドラマ

蜜蜂と遠雷』のハイライトとなるのは、やはりコンクール本番の演奏場面だろう。錚々たるピアニストたちが演奏の吹き替えを行っている映画版においては、特にその傾向が顕著となる。しかし、この物語の中核はあくまでも才能ある若き演奏家たちが織り成す人間模様――広い意味でのバックステージの出来事にある。

たとえば主要登場人物の一人である栄伝亜夜はかつて天才少女として騒がれたピアニストだが、13歳の時にとある事情でコンサートをドタキャンし、そのまま音楽の世界の表舞台から姿を消してしまう。「有名人」に対する周囲の好奇のまなざしにさらされながらも、20歳の今、再び表舞台に足を踏み出した彼女にとって、コンクールは入賞云々よりも過去の自分に対峙し、新たな一歩を踏み出すための実存をかけた闘いなのである。

あるいは、これとは対照的なコンテスタントとして登場する28歳の高島明石。年齢制限のため、今回が最後の挑戦となる彼は、普段は大手楽器店の店員を務める妻子ある音楽家で、音楽と自分自身のことだけを考えていればよい若い出場者たちとは大きく異なる立場にある。やや浮世離れした「天才」として描かれている他の主要登場人物たちに対し、明石は地に足のついた現実的なキャラクターだ。「天才」でも「スター」でもない彼が物語の前面に押し出されるのは、まさしくそこに平凡な人間ならではのドラマがあるからなのだ。

「今、みんなが音楽に求めてるのはドラマなのよ。高島君みたいに、家族を持っててコンクールに出るっていうの、共感呼ぶと思うな」――作中でTV記者の仁科雅美はこう述べる。明石は雅美の元同級生で、彼女が撮るコンクールのドキュメンタリー番組の取材対象という設定なのである。

実際、この『蜜蜂と遠雷』という作品には、全体としてこうしたコンクール・ドキュメンタリーの視点との類似性をも思わせるところがある。実際、上述のインタビュー記事によれば、著者はテレビ放映されている日本音楽コンクールなどのドキュメンタリー番組を長年好んで鑑賞して来たとのこと。映画版ではこのドキュメンタリー的な性質がさらに直接的に意識された構成となっている。

ひとにぎりの天才や特別な使命を負った英雄でなくとも、コンクールにはその参加者の数だけ大小のドラマがある。音楽に真剣勝負で向き合う人間の生々しい姿を、コンクールはその競技的かつ祝祭的な性格をもって、いっそう色濃く浮き彫りにする。この『蜜蜂と遠雷』という作品、そして多くのコンクールのドキュメンタリー番組がスポットを当てているのはまさしくその点だ。しばしば「高尚なもの」として敬遠されがちなクラシック音楽の世界を描きながらも、『蜜蜂と遠雷』がクラシック音楽のファン層を大きく超える読者・視聴者の心を掴んできた理由の一つは、おそらくそこにあるのだろう。

コンクール「観戦」の魅力

こうしたヒューマンで熱狂に満ちたコンクールの表象は、実は今日のある種の国際音楽コンクールが戦略的に演出しているイメージとも呼応するものである。

コンクールはすばらしく人間的興味をそそる物語です。若いアーティストたちは我々の誰もが知っているレパートリーに全身全霊をかけるのです。また、コンクールはライヴなので予想外のことが起こり得ます――驚くような素晴らしいパフォーマンスが*1。

こう語るのは、ジュネーヴに本部を置く国際音楽コンクール世界連盟の前事務局長、ベンジャミン・ウッドロフ氏である。自ら国際音楽コンクールの運営に携わった経験をも持つウッドロフ氏によれば、今日のコンクールは「聴衆が勝ち抜き戦のプロセスを追うという古いモデル」から、出場者の人となりをも含めた音楽的出来事の全体を鑑賞の対象とする新しいモデルへと移行しているのだという*2。

*1:John Fleming, “Competition: Insights from the Horse’s Mouth. An Interview with Benjamin Woodroffe, Secretary General of the World Federation of International Music Competitions (WFIMC),” Musical America Special Reports (2018): 4.

*2: Benjamin Woodroffe, “A Highly Competitive Year,” BBC Music Magazine (March 2018): 62.

コンクールというと、どうしても入賞者ばかりに目が行きがちだが、そのイベントの全体はコンサートや音楽祭などと同様、そこに耳を傾ける聴き手があってこそ成立するものでもある。国際音楽コンクールなどの大規模な催しになればなるほど、そうした公共的な性格は顕著となってくる。

各種メディアや開催地のコミュニティ等を通じて、聴衆や一般社会への幅広いアピールを行う傾向は、浜コンを含む今日の国際音楽コンクールの一つの大きな特徴だ。昨今では予選や本選の様子をインターネットでまるごと動画配信するコンクールも増え、オンラインの聴衆の重要性もますます高まっている。

なんとかして多くの聴き手を引き付けようというコンクール主催者たちのねらいにはまた、「高級文化」とされるがゆえに一般大衆にとって近づきがたい存在となってきたクラシック音楽の現状に対する危機感も関係している。以前に筆者がお話を伺ったある中堅国際音楽コンクールの事務担当者は、お客さんをスポーツ観戦みたいに熱狂させたいのだと上からは言われるけれど、クラシックというジャンルの壁は厚く、なかなかそううまくはいかなくて…と漏らしておられた。

音楽を真剣に愛するプロや愛好家の中には、こうした音楽とスポーツとの類比や、ヒューマンドラマ的な側面を利用してコンクールに聴衆を引き付けようとする態度には、違和感を覚えるという向きもあるだろう。

しかし、音楽コンクールというものに、そもそもの最初からそうしたスポーツ的でヒューマンな側面があるのだという事実は否定しがたい。ショパン・コンクールの創始者イェジ・ジュラヴレフはサッカーにいそしむ若者たちの姿からコンクールのアイディアを思いついたというし、ロン=ティボー=クレスパン・コンクールの創始者マルグリット・ロンもまた、ブリュッセルの国際音楽コンクールで奮闘する若い音楽家たちの様子に感銘を受けて、第二次大戦中に自らのコンクールを立ち上げた。

良いか悪いかはともかくとして、コンクールの「観戦」には、確かに通常のコンサートを聴くのとは異なる独特の醍醐味がある。それは、奏でられる音楽そのものを「純粋に」楽しむだけでなく、お気に入りの演奏家を見つけてフォローしたり、誰が最後に残るのかを予想してああだこうだと議論したりといった事柄を含む、より雑多で俗っぽくて、しかしヒューマンな体験だ。会期中や直後に行われる出場者たちのインタビューやコンクールをめぐるドキュメンタリー、諸々の伝説なども、そうした「観戦」の構造を外側から支えるものである。オンライン・コンクールの場合はさらに別の次元の問題が加わってくるだろうけれど、コンクール観戦という体験は基本的にそのとき会場で起こることよりもはるかに広い射程をもっている。

『蜜蜂と遠雷』はいうまでもなくフィクションであり、現実離れした設定やエピソードを膨大に含んでいる。しかしそれは少なくとも今日の聴衆にとってのコンクールの魅力の一側面をメタ次元で克明かつリアルに描き出した作品であると思う。著者は12年におよぶ取材の過程で、4回のコンクールをひたすら客席から観戦したという。同作品の読者/視聴者はこうした著者の視点を通して各登場人物に感情移入しながら、同時にコンクールの聴衆に近い感情をも疑似体験することになるだろう。

2018年に『蜜蜂と遠雷』のモデルになった浜松コンクールに赴いた際、筆者が演奏そのもの以外で最も印象に残ったのは、実はその聴衆の熱心さであった。朝早くからホールの前に長蛇の列を作り、休憩時間にはお気に入りの出場者のライヴ録音を求めて物販に並ぶ。客席で偶々言葉を交わした人の中には、仕事を休んで日本全国のコンクールを行脚しているという筋金入りのコンクール・ファンもいて、前回の入賞者や今回の有望株についての情報を教えてくれたりもした。

音楽コンクールは今日、いったい何のためにあるのか?この難問に対する答えはもちろん一つではないけれど、『蜜蜂と遠雷』という作品は、コンクールが見せる夢は出場者にとってだけのものではないということを改めて思い出させてくれた。

▲第10回浜松国際ピアノコンクール1次予選、開場15分前のロビーにできた長蛇の列(筆者撮影)