ショパン・コンクールと日本人(前編)

神保夏子(音楽学)

アクセスの半数は日本から

コロナ禍の影響により1年遅れで開催された第18回フレデリック・ショパン国際ピアノ・コンクールが10月23日に閉幕した。今回のコンクールは各種ソーシャルメディアやアプリを駆使してのオンライン配信に非常に力が入っており、配信を見ていてつい連日夜更かししてしまったという方も少なくなかったようだ。

ショパン・コンクールの公式ウェブサイトにアップされた10月14日の記事によれば、コンクールの模様を配信するChopin InstituteのYouTubeチャンネルにおいて、日本からのアクセス数は2次予選初日の段階で全体の実に45.5%に及んでいたという。小林愛実さん、反田恭平さんが出場し、見事上位入賞を果たしたファイナルに至っては、この数字は更に上方修正されたのではなかろうか。

ショパン・コンクール関係の報道の類も、これまでの回以上に過熱していたという感がある。コロナ禍にもかかわらず、現地ワルシャワから連日白熱したレポートを発信されていた日本のジャーナリスト・音楽ライターの方々の尽力には実に頭の下がる思いであった。一方、このような報道ラッシュが、他の音楽コンクールではなかなか見受けられないレヴェルのものであったことも確かだ。

国際音楽コンクール連盟(WFIMC)の発表したコンクール・カレンダーによれば、2021年3月からショパン・コンクールの始まる10月2日までの間に世界ではエリザベート、ブゾーニ、ミュンヘン、リーズなどの有名どころを含む44もの国際音楽コンクールが予定されていた。その多くには日本人も参加しており、ショパン、チャイコフスキーと並んで「三大コンクール」の一つと称されるエリザベート王妃国際音楽コンクールで務川慧悟さんが第3位、阪田知樹さんが第4位に入賞したのは記憶に新しい。さらにこの記事を仕上げている最中にも、ジュネーヴ国際音楽コンクールチェロ部門での上野通明さんの優勝のニュースが飛び込んできた。

しかしながら、日本国内においてこれほど幅広い注目を集めたのはショパン・コンクールだけである。

ショパン・コンクール参加の歩み

日本人はいったい全体なぜこんなにもショパン・コンクールが好きなのか。その理由を端的に説明することは筆者の力量を超えているが、ここではその背景を探るための一つの切り口として、ショパン・コンクールと日本人の関わりを歴史的にざっくりと概観してみたい。

今日まで続いている中で最古の国際音楽コンクールであるショパン・コンクールが設立されたのは1927年のことだが、このコンクールの存在が日本国内でもある程度認識されるようになったのは1937年(第3回)、すなわち日本人が初めて出場した年以降のことである。

▲ワルシャワの聴衆の前で演奏する原智恵子(神奈川県立図書館野村光一文庫蔵)

出場者2名のうち、特に注目を集めたのは留学中のパリから出場して本選まで進み、現地の聴衆からも大人気を博したと伝えられる原智恵子だ。彼女に与えられた公式な評価は「入賞」ではなく「ディプロマ」だが、当時の日本の新聞ではしばしば「第15位」と報道されていた。もう一人の出場者甲斐美和子は一次予選落ちに終ったが、帰国時には「凱旋」(朝日新聞、1937年5月29日)と報じられるなど、こちらもスター扱いを受けている。海外に渡ることそのものが大事件になり得たこの時期、国際音楽コンクールは日本人にとって文字通り「参加することに意義がある」存在であったといえる。

▲読売新聞(1937年1月23日、左)と朝日新聞(1937年3月14日、右)の記事

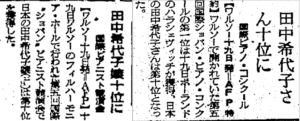

続く第4回コンクールは戦後の1949年に開催されているが、次なる日本人の参加は1955年の第5回を待たねばならない。この年、やはり留学中のパリから出場した田中希代子は日本初のショパン・コンクール入賞者となった。もっとも、第10位という順位がインパクトを欠いたこともあってか、国内メディアの報道は戦前の原の入選時と比べると驚くほど控えめなものであった。新聞の報道スタイル自体が変化していたということもあるが、そもそも当時の日本では国際音楽コンクール全般に対する認知度がまだ相当に低かったという点をも指摘しておかねばならない。

いずれにせよこの時点ではショパン・コンクールは今日のような神格化された存在とはなっておらず、少なくともメディアの扱いという点では、他の国際音楽コンクール(田中はショパン・コンクール以前にジュネーヴ、ロン=ティボーの両コンクールでも上位入賞している)ともほとんど差別化されていなかったように思われる。

▲田中希代子の入賞をひっそりと伝える朝日新聞(左)と毎日新聞(右)の記事(ともに1955年3月20日)

一方、戦後の日本人の国際音楽コンクール進出は音楽界にもじわじわと影響を与え、1950年代末から1960年代にかけて日本国内での国際音楽コンクールへの関心は飛躍的に向上していく。

中でも注目すべきは、日本音楽コンクール(当時の名称は「音楽コンクール」)の動向だ。このコンクールは1956年より入賞・入選者の中から選ばれた者を海外の国際コンクールに派遣していたが、1959年の音コン本大会では、翌年のショパン・コンクールへの派遣を見越してピアノ部門の課題曲が文字通りショパン一色となり物議を醸した。この音コンの派遣制度を通じて第6回ショパン・コンクール(1960)に参加したのが、後に東京藝大教授をつとめることになる小林仁で、第11位に入賞している。この1960年にはまた、ショパン生誕150年を記念して日本ショパン協会が設立され、以後の日本におけるショパン受容の一つの礎を築いた。

▲『昭和34年度 第28回音楽コンクール参加規定』より、本大会ピアノ部門の課題曲(左)とショパン・コンクール派遣者審査会の参加規定及び課題曲(右)

(神奈川県立図書館野村光一文庫蔵)

つづく1965年の第7回ショパン・コンクールには米ジュリアード音楽院留学中の中村紘子が出場し、日本人としては当時最高位であった第4位に入賞する。ただし、この時点ではショパン・コンクールを目がけてワルシャワに集まる日本人はまだ非常に少なかったという。中村の見立てによれば、日本特有のショパン・コンクール・ブームが顕著なものになり始めるのは1970年、マルタ・アルゲリッチが優勝し、内田光子が日本人としては過去最高の第2位に入賞した回だった。

▲1965年のショパン・コンクールで入賞した中村紘子(左)(神奈川県立図書館野村光一文庫蔵)

「日本人によるショパン・コンクール」

こうした日本のショパン・コンクール・ブームがひとつの頂点に達したのが1980年代である。第10回コンクール(1980)では、今回のコンクールで審査員を務めた海老彰子が第5位に入賞した。この回の日本からの出場者は24名で、最多のアメリカに次いで二番目に多い数字となっている。こうした日本人軍団の殺到は、1964年の海外渡航自由化などを背景として同時期の他の主要な国際音楽コンクールでもしばしば見られた傾向だが、ともあれめざましい変化であることは疑いない。このとき日本からワルシャワを訪れた人々は、有名な「ポゴレリチ事件」(異彩を放つユーゴスラヴィアのピアニスト、イーヴォ・ポゴレリチが本選進出を逃したことに抗議して、審査員のアルゲリッチが途中降板した)の顛末を間近で目撃し、この伝説を日本に持ち込むことにもなった。

つづく1985年の第11回コンクールでは全参加国中最多となる26名(うち21名が女性)が日本から出場し、小山実稚恵が第4位に入賞した。出場者だけではなく、「4つのツアーで100名近い日本人がコンクールを聴きに集まったこともあって、『日本人はなぜこれほどショパンに熱狂するのか』と、地元ワルシャワを始め、各国の報道陣も『ショパンと日本人』のテーマを組むほど」(『音楽の友』1985年12月号)であったという。この第11回にはまた、ヤマハとカワイのピアノが初めてショパン・コンクールで採用され、日本のピアノ技術者たちの活躍にも注目が集まった。審査員を務めた園田高広の言によれば、この第11回はまさしく「日本人によるショパンコンクールだ、というのが一般的な評価」(『ショパン』1986年1月号)だった。優勝者スタニスラフ・ブーニンの来日をめぐり、国内で若い女性を中心とする常軌を逸した熱狂、いわゆる「ブーニン現象」が起こったのもこの時のことである。

後編に続く

▲NHK特集「ショパン・コンクール’85ーー若き挑戦者たちの20日間」

1985年末に放送されたこの番組はブーニン現象の直接的な引き金となったとされる。

▲「ブーニン、国技館演奏 ロック並み、聴衆1万人」(毎日新聞 1986年7月22日)

【主要参考文献】

中村紘子『コンクールでお会いしましょう――名演に飽きた時代の原点』中央公論新社、2006年。(中公文庫)

林田理沙「ブーニン・シンドロームについての一考察――日本におけるショパン受容およびクラシック音楽文化受容の観点から」東京芸術大学大学院音楽研究科音楽学専攻修士論文(2013年度)。

渡辺裕『聴衆の誕生』春秋社、1989年。

The Frederic Chopin International Piano Competitions: Warsaw 1927-1970. Warsaw: Chopin Society, 1970.

Alink, Gustav A. International Piano Competitions: Book 3 The Results. ‘s-Gravenhage: [Alink], 1990.

神保夏子(じんぼう・なつこ)

京都市出身。

東京藝術大学音楽学部器楽科ピアノ専攻卒業。

同大学音楽学部楽理科を経て同大学大学院音楽研究科博士後期課程修了。博士(音楽学)。

専門分野は演奏文化史、近代フランス音楽史。近年は現代の西洋芸術音楽の演奏文化にコンクールなどの競争制度が与えてきた影響についての歴史的研究を行っている。

共訳書にQ. メイヤスー『亡霊のジレンマ』(青土社)。

東京藝術大学、国立音楽大学、桐朋学園大学各非常勤講師、立教大学兼任講師。